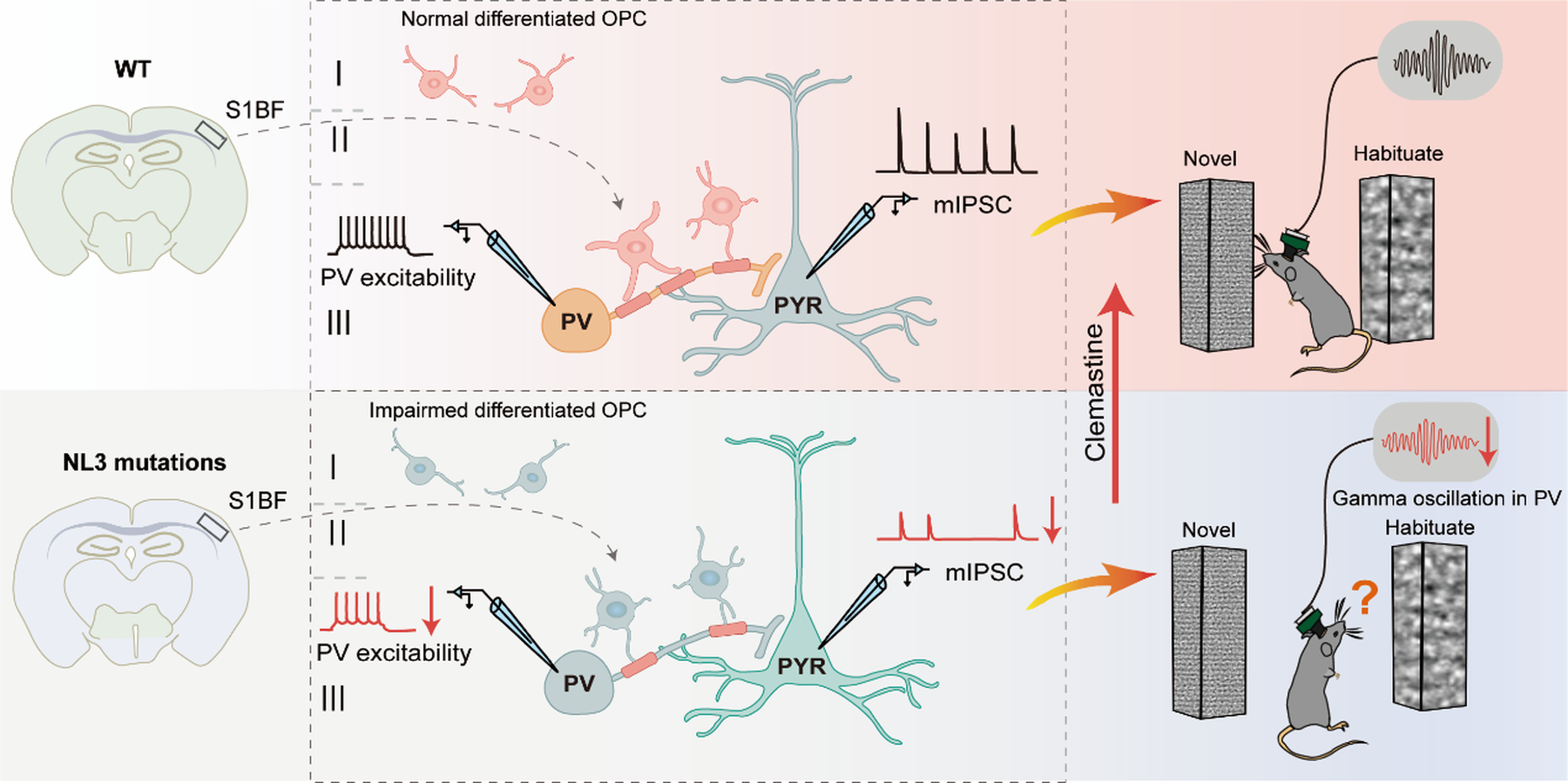

近日,脑科学与康复医学研究院肖林研究员团队在Nature Communications上发表题为“Hypomyelination in autism-associated neuroligin-3 mutant mice impairs parvalbumin interneuron excitability, gamma oscillations, and sensory discrimination”的论文。该研究揭示了孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)相关Neuroligin 3 R451C 点突变(NL3-R451C KI)小鼠触觉行为异常与桶状皮层小清蛋白阳性(parvalbumin,PV)的中间神经元髓鞘发育异常的密切联系。该研究利用基因敲入和细胞特异性基因敲除小鼠,综合运用了传统形态学分析、电镜及免疫电镜分析、活体和离体电生理记录、人为干预促/抑髓鞘等方法,深入探索了埋藏在孤独症样行为之下的髓鞘病例机制,在Neuroligin3(NL3)基因突变孤独症模型小鼠中,揭示出一条“桶装皮层PV神经元髓鞘化不足---PV神经元活性降低---锥体神经元活性异常增高---小鼠精细触觉障碍”的新机制,为孤独症的治疗提供了靶向髓鞘的新思路。

ASD是一组神经发育障碍,其特征是社交互动、重复行为和兴趣的改变,这种障碍通常在儿童早期出现,严重影响了个体的社交互动和日常生活。在ASD 患者中经常可以观察到不典型的感官反应。目前DSM-5(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fifth Edition)将感官异常作为ASD的诊断标准之一。中枢髓鞘由少突胶质前体细胞(oligodendrocyte precursor cell,OPC)通过增殖、分化而产生的成熟少突胶质细胞(oligodendrocyte,OL)包裹神经元轴突后而形成,该结构确保了动作电位能沿着轴突进行快速有效的“跳跃式传导”。髓鞘(脑白质)对于神经功能的作用近年来越来越受到关注,有趣的是脑影像研究发现ASD患者不同脑区的白质表现出发育异常和完整性降低。目前,关于ASD神经元及其环路的机制已有较多研究,但关于脑白质和髓鞘是否发挥作用还鲜有报道。

肖林研究员长期聚焦OL/髓鞘的生理功能与疾病的研究。其之前发表于NAT.NEUROSCI的工作揭示了成体髓鞘新生在运动学习中的重要作用,是生理功能方面的探索,论文单篇被引超过了500次,成为该领域内的经典文献之一;而这篇最新的工作,则聚焦了病理和疾病,是其取得的又一项重要研究进展。该文由肖林研究员为独立通讯,博士生何永祥、李炯,以及硕士生郑炜、刘君鸿是本项工作的共同第一作者。本研究得到了国家脑计划STI2030项目(2021ZD0201703)、广东省重点领域研发计划项目(2019B030335001)、国家自然科学基金(32170957,31970913)等科研课题的资助。