近年来,随着消费电子、电动交通和智能能源系统的快速发展,市场对新一代高性能储能系统提出了更高要求。锂/钠离子电池作为当前最主流的二次电池体系,正面临能量密度、安全性与宽温适应性等多重挑战。围绕锂电池关键材料与界面性能失效机制,我校化学学院邢丽丹教授团队持续开展系统深入研究,近期在高温稳定电解液设计、钠电体系添加剂预测方法、硅基负极材料优化以及固态电池界面调控策略等方向取得系列重要成果,研究论文以我校为第一单位相继发表于《Journal of the American Chemical Society》《ACS Energy Letters》《Energy & Environmental Science》《Advanced Materials》等国际期刊。

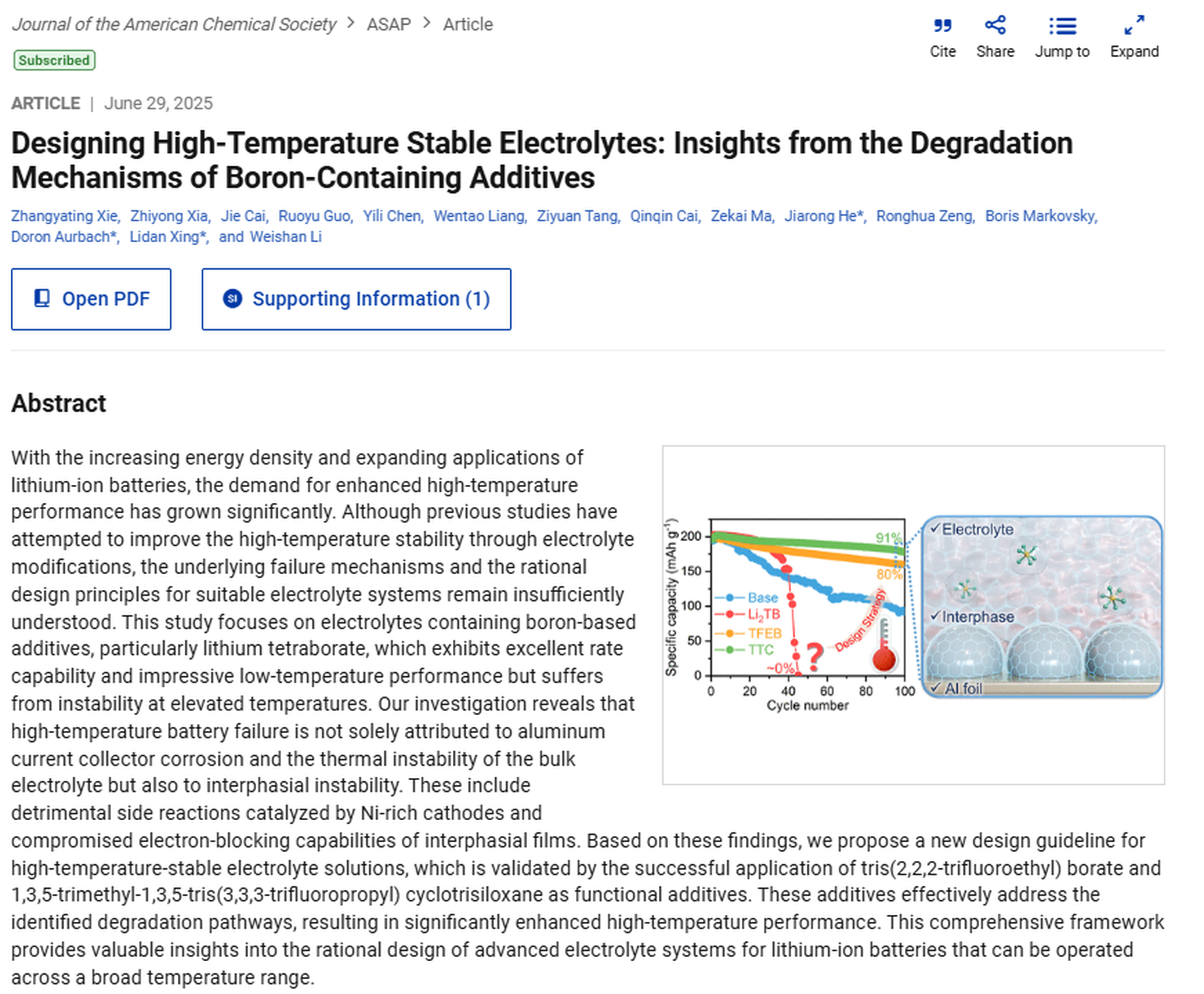

论文1:揭示硼类添加剂高温失效机制,构建电解液分子设计依据

随着锂离子电池向高能量密度和宽温适应性发展,电解液的高温稳定性成为限制性能发挥的关键瓶颈。本研究在团队前期工作基础上,选取表现出色的硼类添加剂 Li₂TB 作为研究对象,系统揭示其在高温下诱发铝腐蚀、界面膜失稳及电子泄漏等多重失效机制,明确界面反应性与电子阻隔能力是影响其高温性能的核心因素。在此基础上,研究团队提出高温稳定电解液的分子设计准则,验证了所设计的氟代硼酸酯和有机硅类等添加剂的有效性,实现了对富镍正极界面的精准调控与性能提升。该工作不仅为高温电解液体系的理性设计提供了理论依据,也为宽温域高性能锂电池的开发开辟了新路径。研究成果以“Designing High-Temperature Stable Electrolytes: Insights from the Degradation Mechanisms of Boron-Containing Additives” 为题,发表在《Journal of the American Chemical Society》上。化学学院2024届硕士生谢张雅婷和夏志勇为共同第一作者,邢丽丹教授、何嘉荣特聘副研究员和以色列巴伊兰大学Doron Aurbach教授为共同通讯作者。

何嘉荣特聘副研究员自2022年11月入职我校,以第一作者或通讯作者在J. Am. Chem. Soc, Adv. Funct. Mater., Energy Storage Mater., J. Energy. Chem., Chem. Eng. J等期刊发表SCI论文多篇。相关研究工作得到了广东省自然科学基金面上项目、广东省区域联合-青年基金项目、广州市自然科学基金等项目的支持。

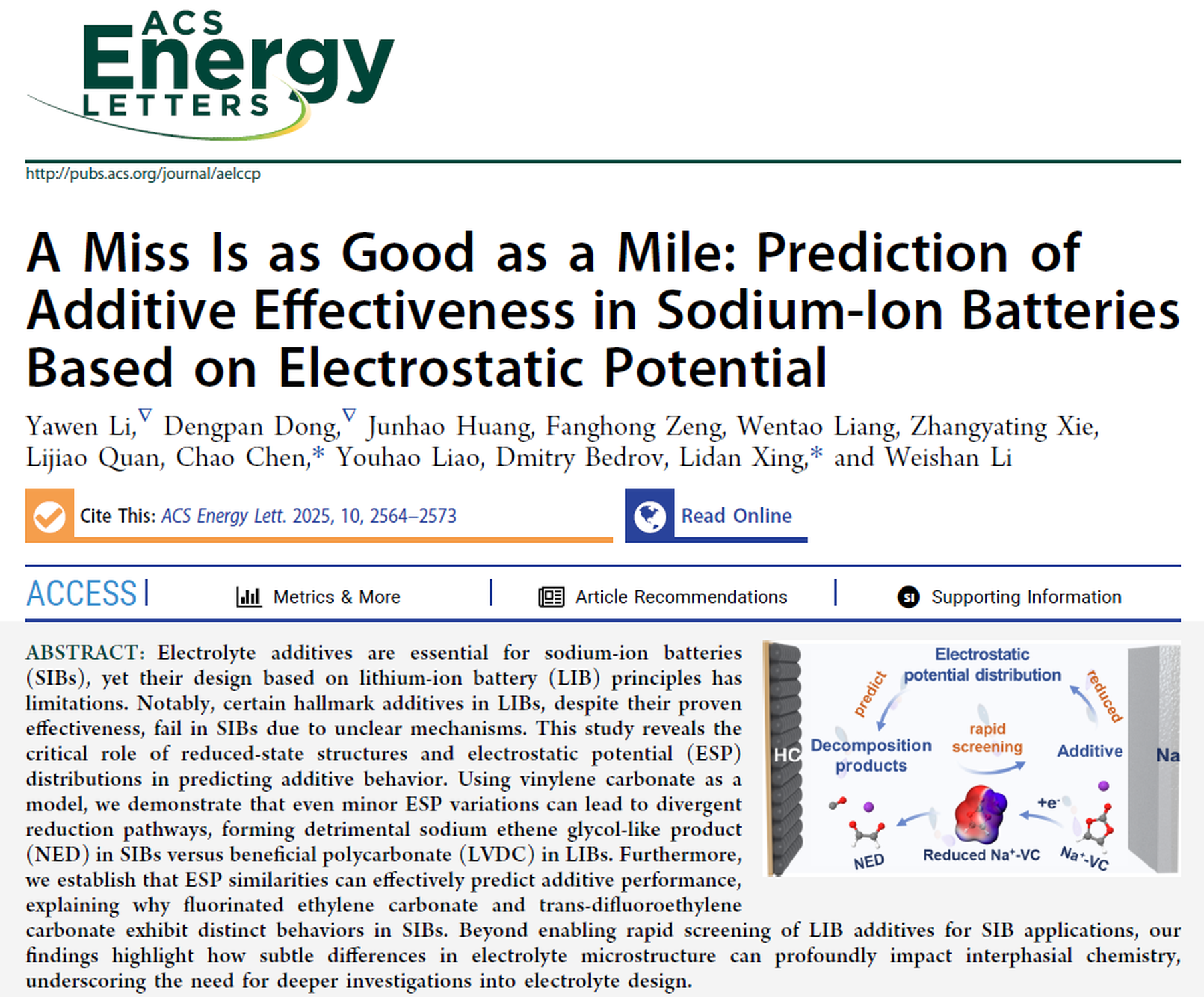

论文2:构建钠离子电池添加剂预测模型,突破“试错法”瓶颈

尽管钠离子电池与锂离子电池在工作机制上高度相似,但锂电添加剂在钠电体系中的适配性存在显著差异,部分添加剂甚至表现出反作用。团队系统揭示了典型添加剂 VC 在钠电中失效的根本原因:还原态静电势分布的微小变化导致其分解路径偏离,生成阻碍钠离子传输的副产物,显著提升界面阻抗。在此基础上,提出一种以还原态静电势分布为核心的添加剂适用性预测方法,能够高效判断锂电添加剂在钠电环境中的成膜行为。该方法不仅解释了多种添加剂在钠电中的性能差异,也为新型钠电添加剂的设计与筛选提供了理论依据和方法支持。研究成果以“A Miss Is as Good as a Mile: Prediction of Additive Effectiveness in Sodium-Ion Batteries Based on Electrostatic Potential”为题,发表在《ACS Energy Letters 》上。化学学院2025届硕士生李雅雯与犹他大学董登攀博士为共同第一作者,邢丽丹教授与陈超特聘副研究员为共同通讯作者。

陈超特聘副研究员于2023年7月入职我校,以第一作者或通讯作者在Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Energy Lett., Adv. Funct. Mater. 等期刊发表SCI论文多篇。相关研究工作得到了中国博士后科学基金以及我校青年教师培育基金等项目的支持。

论文3:构建“结构–界面–性能”认知框架,助力Si–C负极材料产业化

气相沉积法制备的微米级 Si–C 复合负极材料因兼具高能量密度与循环稳定性,被视为推动硅基负极商业化的有力候选。针对其在快充及高低温等复杂工况下仍存在的界面失稳与性能衰减问题,团队系统梳理了其结构设计、硅相变行为及 SEI 膜动态演化等关键机制,重点解析了循环过程中的SEI“呼吸效应”所导致的界面失效路径。在此基础上,从结构调控与界面优化角度总结了多种提升稳定性与循环寿命的策略,构建了“结构–界面–性能”的多维认知框架,为该类材料的性能优化与产业化应用提供了理论指导和研究借鉴。成果以“Micro-sized CVD-derived Si–C anodes: challenges, strategies, and prospects for next-generation high-energy lithium-ion batteries” 为题,发表在《Energy & Environmental Science》上,且已入选为期刊HOT Paper。化学学院特聘研究员肖哲熙博士为第一作者,邢丽丹教授与美国 SES AI 公司首席科学家许康博士为文共同通讯作者。

肖哲熙特聘研究员于2024年9月入职我校,以第一作者或通讯作者在Adv. Mater., Energy Environ. Sci., Adv. Funct. Mater., Nano-Micro Lett., Energy Storage Mater., Nano Energy, Nano Lett., Small等期刊上发表论文16篇,以第一/通讯作者发表论文11篇,第一发明人授权发明专利7项。相关研究工作得到了国家自然科学基金青年项目、重点研发计划、校企合作联合研发攻关等项目的支持。

论文4:构建“机制–策略–工艺”研究框架,推动固态电池界面优化与制造路径发展

固态电池因其高能量密度与固有安全性,成为下一代储能技术的核心方向。然而,高容量电极与固态电解质之间的界面失配,严重制约了其性能释放。团队聚焦石榴石基固态电池,系统解析了金属锂与硅负极在固态界面中的失效机制,揭示了硅负极在体积膨胀与锂化动力学方面的独特挑战,并提出微结构调控与外压调节策略以缓解界面应力,并进一步探讨了晶界电子富集诱发锂枝晶的机制,并评估“晶界工程”“高熵调控”等前沿抑制策略。此外,团队还评述了干法电极(DBE)制造技术的最新进展,尤其是流化床-DBE工艺在构建高质量SSE/电极界面中的潜力。通过整合界面工程、枝晶抑制与可扩展制造路径,该研究为石榴石固态电池的规模化应用提供了关键理论支撑与发展方向。成果以“Inhibiting Interfacial Failure in Garnet-Based Solid-State Batteries with High-Capacity Anodes: Mechanism and Strategies” 为题,发表在《Advanced Materials》上。化学学院特聘研究员肖哲熙博士与北京理工大学邹泽炜博士为共同第一作者,邢丽丹教授与美国SES AI公司首席科学家许康博士为共同通讯作者。

论文链接:

1.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c06741

2.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.5c00039

3.https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/EE/D5EE01568E

4.https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202507188