近日,我校华南先进光电子研究院陈德杨小组联合南京大学刘俊明教授、中国科学技术大学罗震林研究员、华中科技大学韩一波教授等,在国际知名期刊《ACS Nano》发表题为Defect and Strain Engineering Coenhanced Nanoscale Ferroelectricity in SrTiO3 Thin Films的研究成果。该团队通过创新性结合缺陷工程与外延应变调控,成功在钛酸锶(SrTiO3, STO)薄膜中实现室温下面外铁电性,其四方度(c/a比)高达1.061,铁电稳定性温度突破1000 K,为高密度存储器件和耐高温电子元件的发展开辟了新路径。

该论文通讯作者为陈德杨、罗震林和韩一波,论文第一作者为我校青年英才(博士后)陈超,我校硕士生李才文、中国科学技术大学李江潇博士和华中科技大学高寒博士为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金杰出青年等项目的支持。

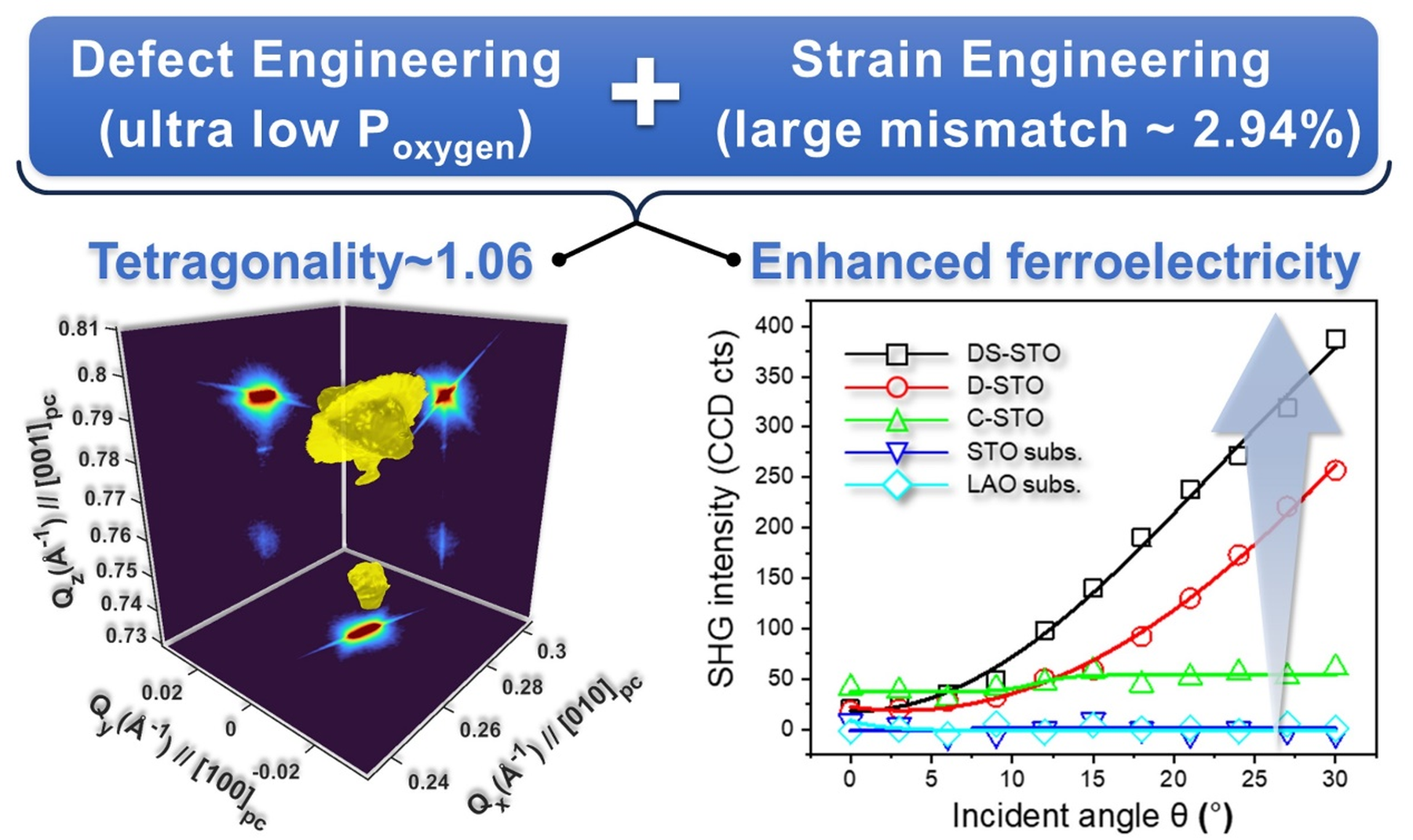

长期以来,STO作为一种量子顺电体,其铁电性受量子涨落抑制,且传统单应变工程难以实现室温面外极化。针对这一难题,研究团队提出“缺陷-应变协同”策略:利用脉冲激光沉积技术,在晶格失配度达-2.94%的LaAlO3(LAO)衬底上外延生长STO薄膜,并通过调控氧分压引入氧空位、钛富集缺陷等,成功突破应变弛豫限制。实验表明,协同效应使薄膜四方度提升至1.061(远超传统铁电体BaTiO3的1.009),并在室温下实现面外极化的可逆电控翻转。

研究通过多尺度表征技术验证了相关成果:同步辐射X射线衍射(RSM)揭示了缺陷-应变协同下的全应变外延机制;压电力显微镜(PFM)观测到面外极化180°翻转;二次谐波(SHG)证实四方度提升增强铁电性,信号强度较单一缺陷调控样品提高40%;球差校正电镜(STEM)与X射线吸收近边谱(XANES)进一步发现,钛离子位移与氧空位诱导的局域极化纳米区是铁电性增强的关键机制。此外,原位变温实验表明材料铁电稳定性温度超过1000 K,较铅基铁电体提升30%,可满足航空航天等极端环境应用需求。此项成果实现STO的超高四方度与面外极化特性,使其可兼容三维堆叠工艺;超高温稳定性为开发耐极端条件电子器件提供材料基础;无铅化设计更符合绿色可持续发展趋势。该策略为复杂氧化物中铁电性的诱导和调控提供了重要路径。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c03518