2023年11月3日上午,“林砺儒先生铜像”落成剪彩仪式在华南师范大学校史文博馆西广场隆重举行。

省委教育工委书记,省教育厅党组书记、厅长朱孔军等教育厅领导,校党委书记王斌伟,校长王恩科,学校原党委书记杨文轩,原校长颜泽贤,原党委书记、校长王国健,广东远大投资有限公司董事长杨庆华,广东省国强公益基金会理事长陈翀,林励儒先生的孙女、广雅中学退休老教师林灵,广东省书法协会主席、文学院教授张桂光,以及相关职能部门、美术学院师生代表近100人共同出席了仪式。

王恩科主持仪式,他介绍了学校设立和建造林砺儒先生铜像的由来,他表示,为纪念林砺儒先生在华南师范大学办学历史上做出奠基性贡献,值学校建校90周年之际,专门敬立铜像以供后学瞻仰。美术学院罗广教授介绍了铜像创作过程。林灵女士代表林砺儒先生家属表达了对学校设立铜像的感谢以及对学校发展的美好祝愿。铜像捐资者杨庆华先生在致辞中表达了对捐资建造林砺儒先生铜像的自豪和光荣,并表示将一如既往关心华南师范大学的发展。

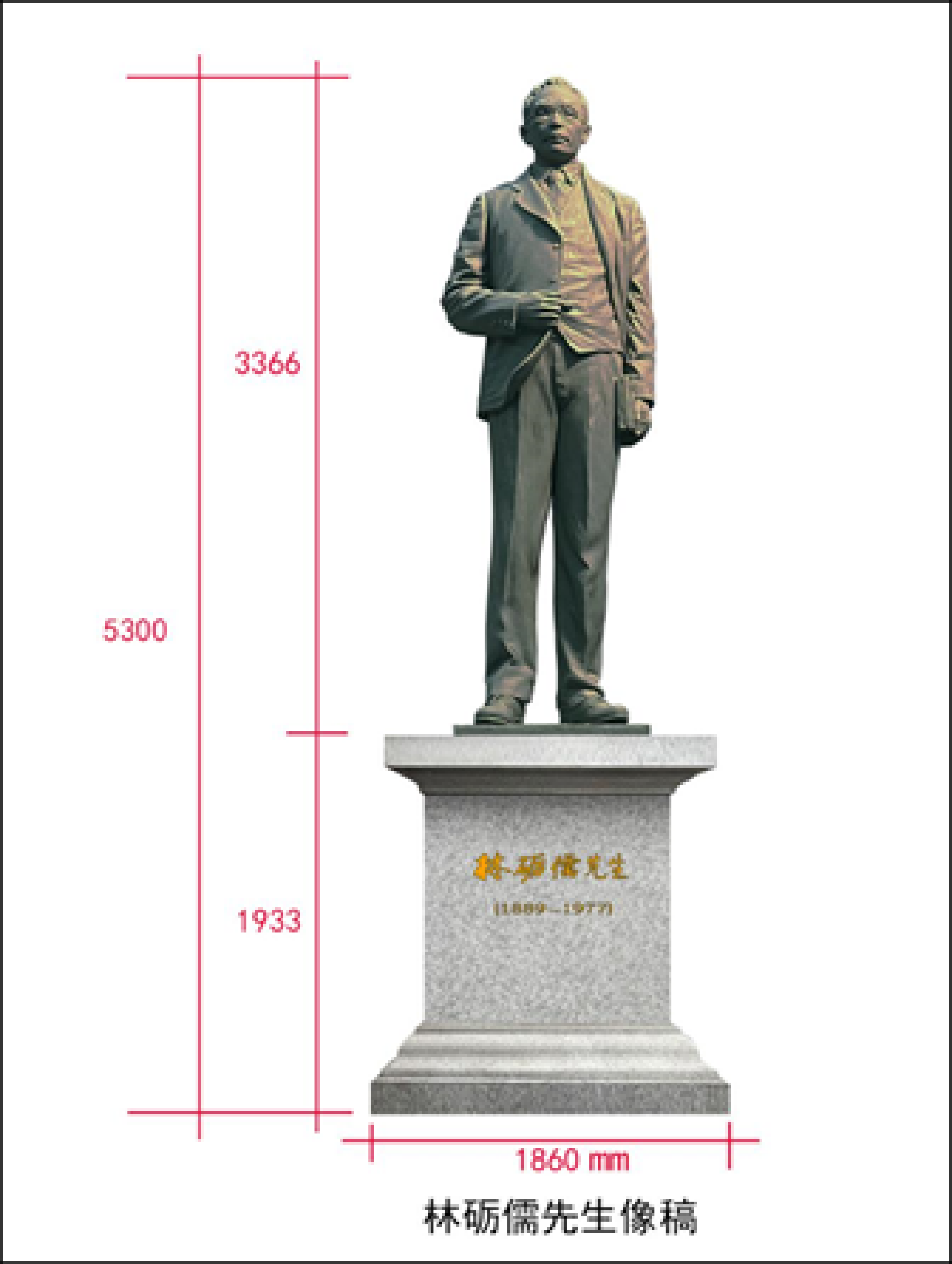

在各方见证下,剪彩仪式顺利举行。林砺儒先生铜像巍然屹立在阳光下,熠熠生辉,格外引人注目。铜像雕刻了一位教师先生形象,仿佛刚从课室走出来,正与迎面而来的师生打个照面,只见他身量颀长,穿着笔挺的西服,左手挽几册书,右手轻抚衣襟,形象高大威仪、气度不凡,散发着睿智、沉稳、从容的气息……这就是深受华南师大历代师生怀念的创校先贤林砺儒先生铜像。

教育家创校,熔铸大学精神

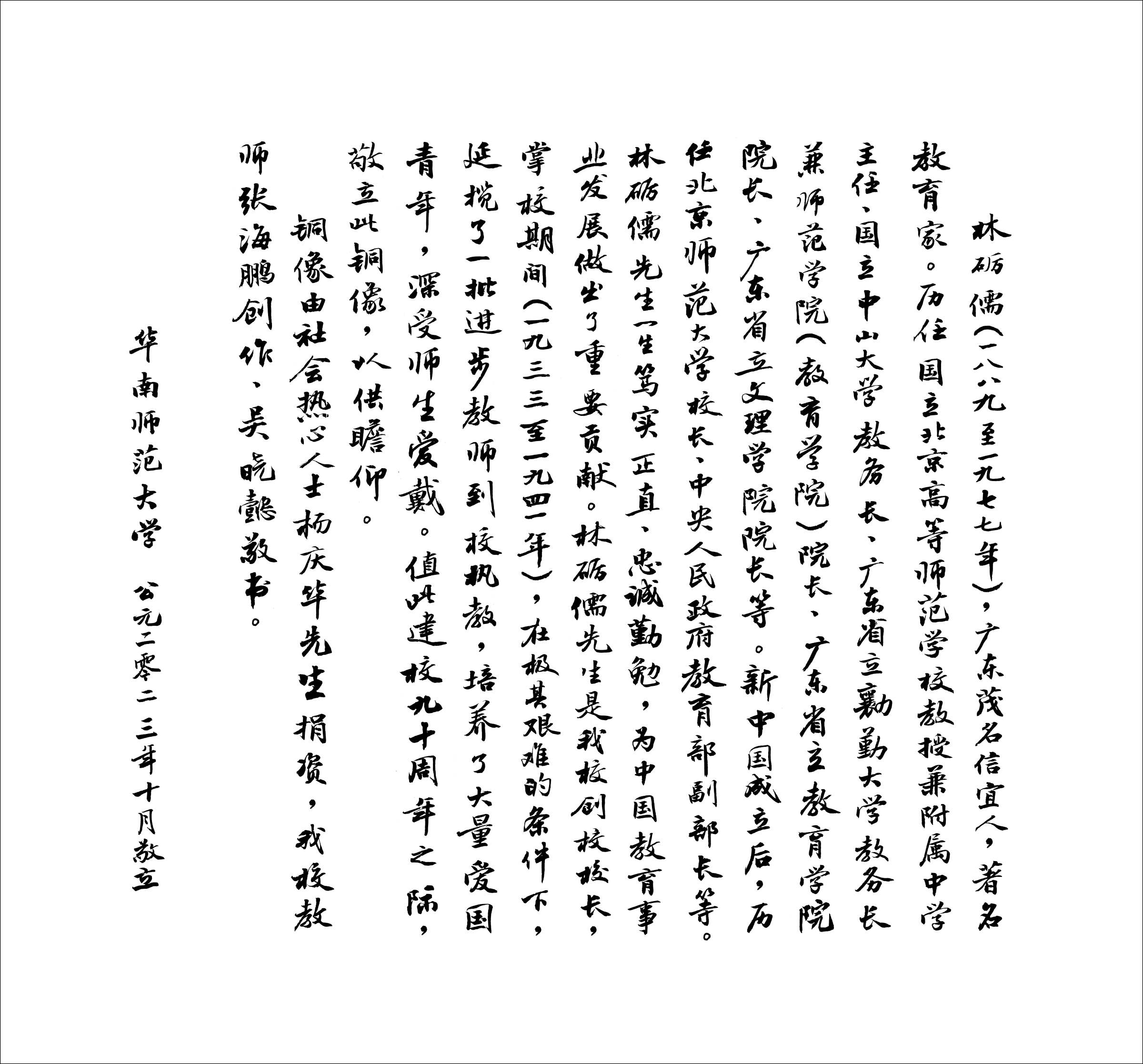

碑体铭文首句刻着:“林砺儒(1889-1977年),广东茂名信宜人,著名教育家。历任国立北京高等师范学校教授兼附属中学主任、国立中山大学教务长、广东省立勷勤大学教务长兼师范学院(教育学院)院长、广东省立教育学院院长、广东省立文理学院院长等。新中国成立后,历任北京师范大学校长、中央人民政府教育部副部长等”。

林砺儒先生,广东茂名信宜人,出生在一个书香世家。自幼丧父,全赖伯父林鸿和叔父林适教养,林砺儒自幼受诗书熏陶,学业精进。1911年以优异成绩毕业于广东高州高郡中学堂,同年公费留学日本东京高等师范学校,回国后抱定服务教育的志向,为教育事业服务60多年,被称为“忠诚而勤勉的教育家”。林砺儒先生是中国现代教育先驱,他的教育思想十分丰富,涉及教育哲学、伦理学、教育政策与教育实践等范畴,他一生中发表了《教育哲学》《教育危言》《文化教育学》等多部著作,在中国现代教育思想史上有独特贡献。他以毕生精力致力于教育事业,尤其在师范教育建设和中小学教育改革上有重要的贡献。他回国后任教于北京高等师范学校及该校附属中学,兼任附属中学主任(校长)期间,他带领附中在国内率先实行“三三学制”,促进了我国1922年的新学制改革,这种学制一直延用到现在。他是全人格教育理念的倡导者,强调教育要培养进步人格以适应进步的社会,对当前中小学推进素质教育依然有指导意义。他在师范院校工作,当过教授,当过校长和教育学院院长,对师范教育进行了系统研究,对如何办好师范教育等问题有精深的研究,他的师范教育思想立足中国实践,将师范教育提高到现代国家厉行全民教育、改造社会的高度来认识,其思想影响力在中国师范教育史上屈指可数。

林砺儒先生1931年南下广州在中山大学任教授兼教务长,1931年受聘兼任广州市立师范学校校长,1933年参与筹备勷勤大学,任广东省立勷勤大学教务长兼师范学院院长。1935年师范学院奉令改为广东省立勷勤大学教育学院。1938年教育学院独立办学,改名为广东省立教育学院。

1939年改为广东省立文理学院。从1933年到1941年,林砺儒先生担任院长8年,他始终坚定师范教育方向,他顶住政治势力压制,独立自主办学,容纳进步思想进校园,多次保护和资助进步学生。他掌校期间正处于抗日战争动荡时期,学校多次迁徙,四易其名,在极其艰难的条件下,他延揽了一批进步教师到校执教,为我国培养了一批最早的质量较高的师范人才。林砺儒先生办学严谨务实,革新进步,他设立学校目标和计划,并严格管理。在他的引领下,学校以研究高深学术、培育中小学师资为使命,逐步创建了师范专业教育体系,学校注重教学与实践相结合,学以致用,成为我校良好教学传统的一个开端。学校创办几年内即以名师荟萃、学风优良而驰名,成为我国华南地区著名的师范大学。林砺儒先生独立自主的办学理念,在学校早期的陶铸过程中,对于学校的理想、制度、风格的形成,起着相当关键的作用。

艺术创作,用心诠释“砺儒精神”

学校决定建造林砺儒先生铜像后,校党委书记王斌伟书记表示:“林砺儒先生是我校创校校长,他的铜像应该由我校自己的老师创作。”我校美术学院把创作林砺儒先生铜像作为学院大事来抓,由张海鹏副教授担纲创作。

铜像雕刻林砺儒先生在我校工作的形象,彼时林砺儒先生正值壮年,留存的照片很稀少。同为广东茂名籍的创作者张海鹏倾注了大量的心血,他从仅存的两张林砺儒先生40来岁的照片中体味到,林砺儒先生的学者风范,目光坚定、炯炯有神,艰难岁月在他的脸上刻满了忧国忧民的痕迹。据张海鹏介绍,他查阅大量的文献,收集资料,面对林砺儒先生早年相片资料较少,尤其缺少中年时期侧面的照片作为参考的难题,张海鹏通过林砺儒先生晚年时期的多角度照片推敲其相貌骨型特征加以创作。在创作人物着装时,张海鹏查阅了大量民国时期着西装的人物照片作为参考,还特意在珠江电影制品厂租借了民国风西装,请模特穿上当模特进行塑造,为的是呈现铜像的时代感。

经过反复推敲,最终敲定作品的构思:林砺儒先生铜像身穿笔挺的西服,佩戴着圆框眼镜,左手持书本,右手扣衣沿,满怀教育的雄心壮志,反映民国时期怀抱报国大志的教授形象。林砺儒先生铜像底座高1933mm,寓意华南师范大学1933年创校,具有奠基与纪念的意义。铜像加底座的总高度约5.3米,寓意林砺儒先生铜像永立于华南师范大学石牌校园“五山”社区,取植根“五山文脉之轴”之意。

碑文书法由中国书法家协会翰墨薪传工程专家、我校国际文化学院吴晓懿教授书写。题铭采用了行楷字体书写,结体严谨端庄,用笔灵动多变,具有丰富的表现力,较好地呈现对林砺儒先生的景仰之意。

林砺儒先生铜像整个创作过程共耗时半年左右。整个创作过程,学校领导及有关部门曾多次到访创作现场进行指导并提出宝贵意见。碑文内容的修改还吸收了卢晓中、左鹏军、段吉方等多位教授的智慧。铜像落成是涉及多方面的复杂工程,是高强度的体力工作,是多方面人员共同努力的结果。

热心人士关心教育,捐建铜像回馈社会

铜像由社会热心人士杨庆华先生捐资。据杨庆华先生介绍,捐建林砺儒先生铜像是回馈社会,造福社会的好事,也表达了他对林砺儒先生的敬仰之情。据悉,杨庆华的父亲、岳父、岳母都毕业于电白师范学校,妻子以及多位家人都是从事中小学教育的教师,在家庭浓厚的教育氛围的影响下,杨庆华对人民教师有着更多的喜爱和敬重,对教育事业也倾注了关心关注。

杨庆华与华南师范大学结缘是源起2003年,在他的创业守业过程中与许多华南师大人相识,感受到华南师大人的朴实、严谨的精神。2023年2月,正在家乡电白的杨庆华巧遇前来参加信宜砺儒中学开工仪式的华南师大党委书记王斌伟一行。同为广东茂名人的杨庆华了解到林砺儒先生是茂名杰出乡贤,也是华南师范大学的创校校长,对广东乃至中国的教育事业作出了很大贡献,杨庆华深感自豪和光荣。恰逢华南师范大学建校90周年,出于对乡贤林砺儒先生的崇敬和对华南师范大学的喜爱,杨庆华主动向校领导提出捐赠两尊林砺儒铜像,为华南师大90周年校庆添彩。两尊林砺儒铜像,分别安放在石牌校区和信宜砺儒中学。杨庆华表示,作为广东省华南师范大学教育发展基金会理事,今后还会一如既往支持华南师大的发展,为学校建设添砖加瓦。

奋进新征程 九十再出发

90年前,林砺儒先生初创学校,他深信教育的作用,他清醒地认识到,新的国民,首在教育昌明;教育根基,首在师范教育。林砺儒先生在建校之初即申明办学的宗旨“研究高深学术,养成社会之专门人才”,他拥有自己办学原则、宗旨,他将自身丰厚的教育思想和人格精神熔铸于学校创建和发展当中,学校也深深刻上了林砺儒先生精神的烙印。

九十春秋,华南师范大学学风薪继、明贤辈成,学校内外焕然,原有气度更见光大。林砺儒先生的铜像落成,激励着师生传承弘扬林砺儒先生的师范初心、教育使命和报国志向,高举师范大旗,擦亮师范底色,为教育强国、教育强省建设培养更多“四有”好老师、新时代“大先生”“教育家”,坚定不移朝着本世纪中叶基本建成教师教育特色鲜明、综合性、创新型的世界一流大学宏伟目标勇毅前行。